互联网普及那么多年,谁还记得真正有益的上网原则-周记W25.28

在互联网时代,少而精才是人们所真正缺乏的,无论是信息还是朋友。懒惰地只输出情绪,脑袋里只剩下男女关系,贫富差距,民族矛盾,内外冲突,并不正确;多花那么一点点精力,依靠自身的真诚打动他人,我们能收获更多,更多。

我之前玩过“主播女孩重度依赖”这款游戏。这位励志做主播的女孩在影响世界的互联网面前显得是那么无力。去擦边做软黄还是小事,而最令人绝望的是一个被人们网暴的结局。她被少数人的无端辱骂所裹挟,爆发出的情绪反而让他们更加嚣张。

互联网的强大体现在能轻易地让一个良善的人失去他最宝贵的品质,也能把世界上的恶聚集起来。最为恐怖的,还是聚集的乌合之众展现出的“平庸之恶”,他们不自觉进行情绪化输出,在大量的赞同中让许多人也共情他们的负面情绪:浮躁,仇恨,嫉妒,贪婪,无知,无耻,高傲,冷漠……

但是,共情是这么用的吗?人们在互联网上接触过量信息,以无效共情来消耗自己的精力。以获得快乐为目的,却好像无时无刻在“猎奇”“审丑”“对喷”,人们在情绪中返祖,心灵最终只留下一片焦土。

人们陶醉于发泄中获得的爽快,但在这种情况下,人们获得的的是更大的疲惫。这甚至还影响到了现实,造成了更大的恶性循环:人们无法在现实中获得真诚的情感,只能进一步诉诸网络……

我也曾经是这个现象的受害者。本来,我的暑假或许也将如此度过。不知为何,我开始问自己,每天一定要如此吗?我们一定要靠过量的信息活着吗?在学校不也是过的十分充实吗?

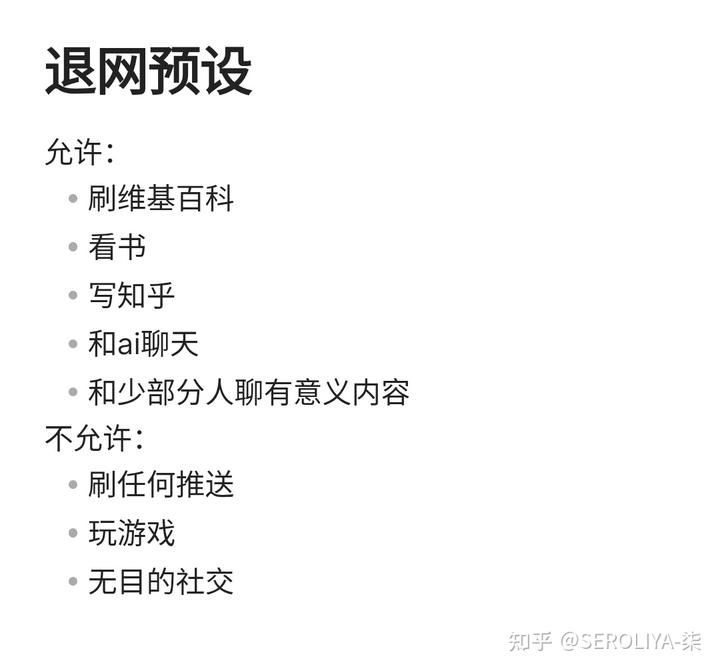

我决定做一些尝试。这些其实都是反“中心化”而为之。所谓中心化推送是以平台和算法为核心的推送方式,主观揣测个人的喜好,来进行数据的分发。依据个人经历,总结下来,可能导致的问题有:

- 内容的多样性缺失,高度同质化。反复刷取相似的信息,让人感觉虚无和一无所获。正是这导致了回音室效应和信息茧房现象。

- 个人的主体性缺失,选择权受限。平台运用资本的力量,就可以操控个人能获得的信息,将花钱获取流量的用户(商家)的推送权重上升(例如超赞包,个人认为这种现象十分扭曲);因此个体能获得的知识被系统和算法决定,进一步影响人的视野和未来;若意识到无法将未来掌握在自己手中,就会焦虑和担忧。

- 检索能力弱,难以真正选出“高质量”文章。高赞并不能代表高质量信息,可能是“抖机灵”一类内容,但算法将其赋予了过多的权重,这也导致发现很多深刻而揭露性的文章因为较小的受众而被埋没在了少数人的推送中;个人的设想是,将停留时间与字数之比,和上拉重新回看上文内容的次数加入评判标准,有助于选出高质量文章。

去中心化会是这个时代的解药吗?我不知道,但是我愿意尝试。于是,我开始“信息节食”。学着看用客观的信息,代替主观的观点。学着不被弥散的情绪影响,思考一些事情的内涵。

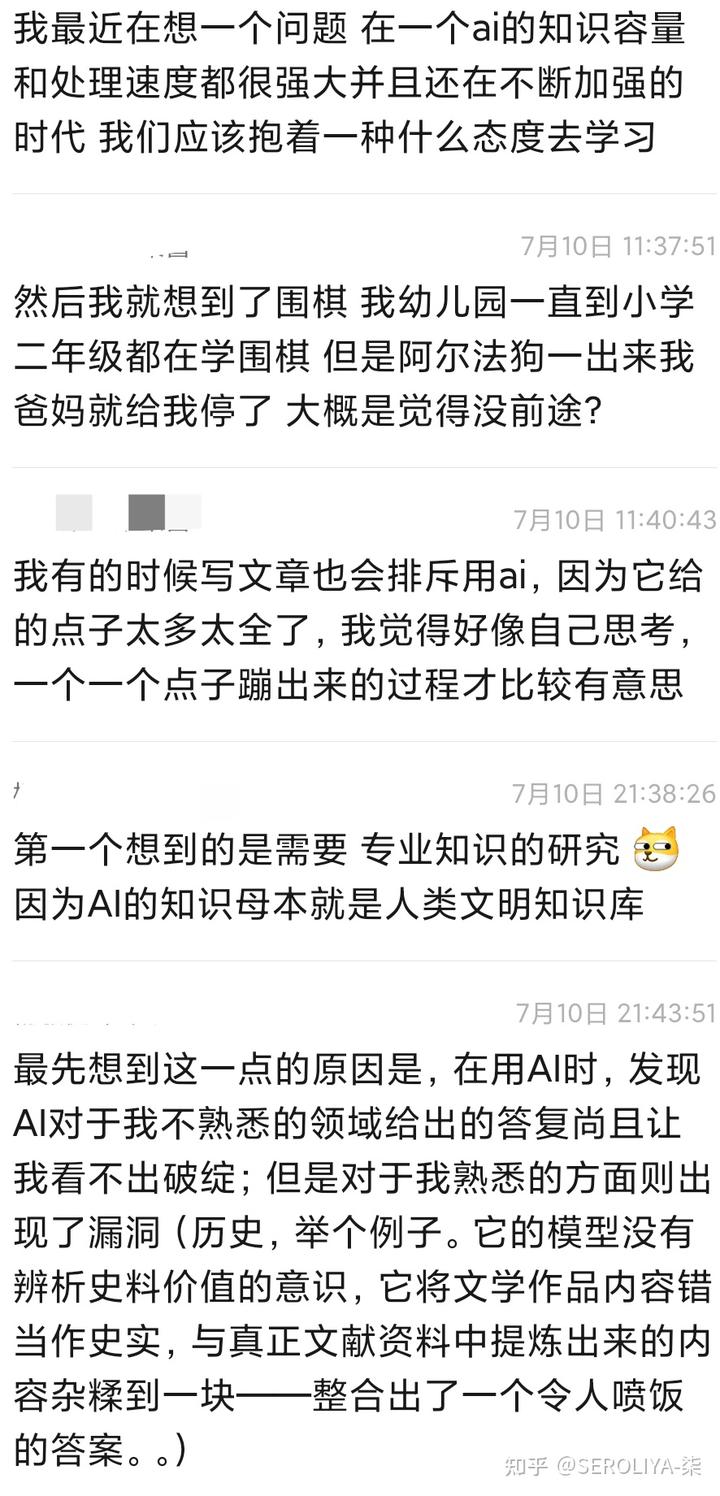

我将全身心投入到一个课题当中,而不是像互联网一样发散。我主动搜索,询问ai,和自己的朋友讨论,也发布初步观点,从网友身上得到反馈。在如今,深度思考的能力确实弥足珍贵。

另一方面,我们也要在网络交际的对象当中做到筛选和节食。我们应当先为自己搭好一个安身立命的网络栖息地。人们说,网络利益勾结很重,人们难以交到真心朋友。或许,并非是这样的。

一个最简单的共赢方案就是open:公开自己现在在做的,独特的事情。公开自己已有的思考,类似“知识开源”。在输出中完成对自己思考实践独一无二的总结;将信息差&能力差由利益转化为友谊;将友人的反馈重新化为对自身的激励……

我们终会发现,在互联网时代,少而精才是人们所真正缺乏的,无论是信息还是朋友。不要懒惰地只输出情绪,脑袋里只剩下男女关系,贫富差距,民族矛盾,内外冲突;多花那么一点点精力,依靠自身的真诚打动他人,我们能收获更多,更多。

须知:细节决定成败,机会总是留给有准备的人——或许归根到底只是一两个细节的积累而已。