第二章:应试,家庭,社会加剧精神危机

本章节与药物滥用关系不强,主要系统揭示一些社会问题,不了解该现象的人群也可轻松理解。 本章节共4000+字。阅读需要约5分钟。

前文回顾

药物滥用【od】存在界定难题。草率地将药物滥用或者od归纳为吸毒,是极为不妥的。我们将od的定义限制在:主动且自愿服用物质;目的是 A. 心理因素(如缓解抑郁)B. 趋乐因素;使用的物质于药理学上有精神影响能力,但烟酒除外。

od是跨国界问题。日本社媒上有防治药物滥用组织,利用卡通动物形象,展开生动具体的od危害宣传。而我国在这方面暂时落后,社会关注仍然不足。

od人数多,在5w-19w的区间内,甚至可能更多。

od有着心理和生理双重杀伤力。它的标签可能反而会加重霸凌和歧视,致使路径依赖。生理上副作用罄竹难书。

既然有那么大的危害,是什么让oder铤而走险,选择od呢?我们接下来将分析导致od的社会土壤与od的心理本质。

二. od现象产生的社会原因

本章对标A类药滥人群,即出于心理因素一类。

“青少年心理问题似乎已经成了时代的局限性之一,乃至于一个接近无解的问题。“

2.1 家庭问题 [1]

家庭本可以是已经出现心理问题的青少年的避风港,父母也应该成为青少年永远可以沟通和提供支持的依托。而传统父母却总是在避风港里掀起更大的风暴,往往成为了最后一根稻草。关于传统家庭思想的错误,可以总结为:

- 拒绝认错、固执己见

- 拒绝合作、绝对统治

- 拒绝思考、暴力横行

- 拒绝共情、自以为是

- 拒绝认错、固执己见

**拒绝认知超出自己认知的事情。**举例:“你没有抑郁症,你就是想玩手机!都是手机的错!”

于家长生活的时代,并没有对抑郁症的认知,且那个时代对于任何的心理疾病都是以一种歧视的态度。这导致家长拒绝认知他并没有认知的抑郁症。或者说,家长不敢接受孩子已经患有抑郁症,这甚至是一种胆怯。

实际上还有一种错误观念起到了作用:不知道 = 不存在。客观实在从来不会因为认知的不同而改变,存在就是存在,不管你知不知道。

你永远叫不醒一个装睡的人。

- 拒绝思考、暴力横行

当出现问题时,问题家长往往无法正常思考,因为思考需要成本,会威胁到自己原初的控制与认知。理性思考与分析是他们此生都无法学会的事情。例如,当孩子被校园暴力时,问题家长会家暴孩子,试图教导孩子应该反抗。但稍微思考一下就知道,能反抗的孩子不至于被校园暴力,被校园暴力的孩子都无能为力反抗,应该去强化孩子的能力啊!

这指向了懒惰。

- 拒绝合作,绝对控制

所谓控制欲,是让被控制者完全听从自己的行动,并略微听从被控制者的建议,以证明自己是正义或善良的,让自己安心,从而继续这种行为。例如,与家人说话必须先说“爸爸/妈妈好”,控制者为了在被控制者上获取情绪价值,并证明被控制者从属于自己,由此获得一种虚荣感。

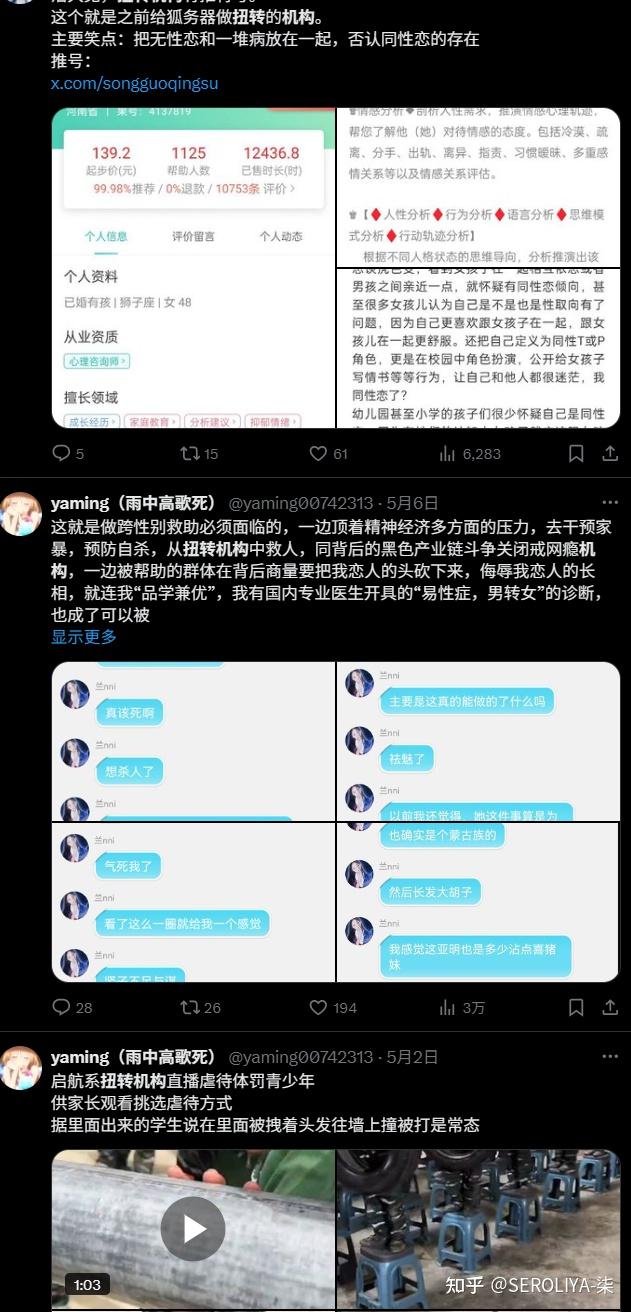

温柔JUNZ曝光过的戒网瘾学校【中国到底有多少个杨永信? - 知乎】正是家长控制欲的淋漓体现。笔者无从得知其现在是否仍然存在,但是在跨性别圈中,仍然有与之类似的“扭转机构”,甚至可以将成年人扭送其中。

举报大概是没有用的,只要家长的这种扭曲心理一天不消除,这类机构仍会不断大行其道。哪里有需求,哪里就有商机和市场。

- 拒绝共情、自以为是

在社会的摧残下,许多人丢失了最基本人类的情感,对不关乎于自身利益的事情,甚至会表现出幸灾乐祸。这导致问题家长不会共情孩子,尽管孩子出现了心理问题,也不会为此感到悲伤,甚至笑话孩子。

举个笔者经历过的例子:笔者去射箭时看见一母子,其母一直在嘲讽“来了多少次了还不会持弓,干脆你下次别来了”。笔者观察其子,力量是够的,持弓转臂是对的,可左手持弓却一直在抖。这种垃圾话显然是没有用的,只是想嘲笑其子的失误罢了。

这种自私导致到最后,家长甚至可能完全不理解孩子是为什么od或为什么情绪失常。

2.2 应试教育

“如果一个人把政策评分作为自己的至高追求,那么他就是这个政策的牺牲品。”---交大生存手册

应试教育引入了许多根生蒂固的错误概念,在社会总体上让大众对学生与教育有错误认知,而不断维护这一体系,这无疑在不断加重不适应者的心理危机。具体如:

- 应试成绩好=积极上进,素养高超

- 把高考当作一劳永逸的龙门

- **认为一个人应试做不好的话其他事情就大概率做不好。(**每个人的兴趣是不同的,一个人没做好应试完全可能是不感兴趣而非能力不够。至于为什么表现出来好像很符合实际,就是因为社会在推波助澜,逼着有能力但不感兴趣的人也必须学,可这不能洗白应试。)

- **高考是最公平的。**避重就轻,一方面某些人幻想皇帝也用金锄头,弱化了很多社会矛盾,而且哪怕同是小老百姓也会因资产的些微差异导致教育资源的极大不公;另一方面这句话的潜台词是,既然它都这么公平了,其它不好的方面就忽略它吧,这对吗?

- 认为反对当前的教育就是在支持带有污名性的快乐教育。(非黑即白的二极管思维)

在教育过程上也限制学生的认知,诱导着学生将一切自身问题归结到错误的地方上,其实是一些重要的“社会知识点”被忽略了。无法解决,就会焦虑,产生各种心理问题。如:

- 只教人怎么把事情做对,不教人怎么去做对的事情。 这便是学生脱产的根源,社会上,人应当先做出对的选择,再投入自身所选之中。而如何做出选择,则完全被忽略了。

- 用“考试范围”限制认知范围,不教人求索和发现问题。 学生当中的许多人由于应试教育的认知影响,习惯于给自身的认知范围设限。譬如“社保”,或者是更近些的“考研”这两个名词,明明自己并不了解,却以“这是之后应该做的”排斥问题的发现与思考。再者,许多人由于思维惰性,仅仅相信自身的第一直觉带出的笼统观点,不尝试进行反思和认知的深化,这些问题如同房屋中的大象,显著却被视而不见。

- **只注重学深,不注重学广。**在大学的专业中,经济学,管理学等,甚至大部分工科,都在高中阶段,不能说只字未提,也最多是浮光掠影。对与人生进程发展的相关内容也被忽略,文科大多关注宏观社会,却致使了个人的迷茫加剧。然而学广和学深是相辅相成的,广度是搭建“深度”高楼的地基;而且,若深度缺乏实践的支持,也会变为华而不实的空中楼阁。老师和家长一边批判着同学没有生活经验,一边又吝啬地不愿意分享任何信息,实属荒谬。

正是这两点让绝大多数人卷入了内耗的漩涡。不说衡水式学校制度对学生心理的消耗,光是学生自主的社达观念就够让人绝望了。

竞争自然有失败者,而这些失败者陷入了虚无主义的思维,他们会觉得自己一无是处,找不到学习之外有意义的事,没有人生志向和长远目标,要么直接转生异世界,要么走向及时行乐的另一个极端。

当然,本来还有职高与专科的选择,但是社会风气对这两者带有无端的鄙夷和歧视色彩,所以这条路也基本被堵死了。这是应试教育的优绩主义对人乃至全社会的单向度化所结出的恶果。

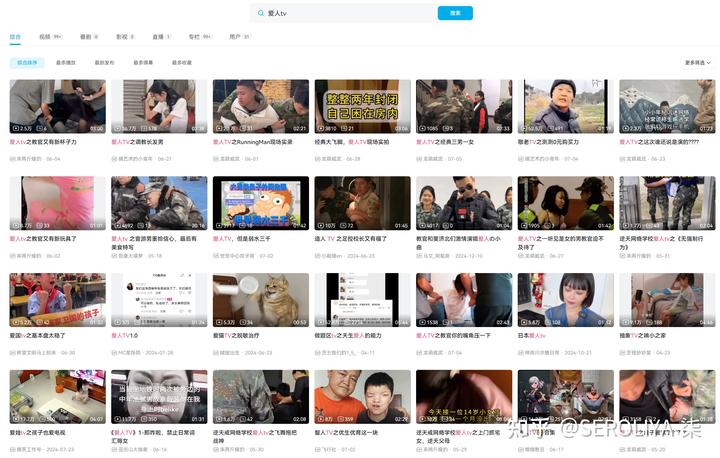

2.3 社会霸凌

一图胜千言。这是physical的霸凌。这些“爱人”视频包含了扭送,暴力,侮辱等一系列不堪入目的行为,其数目之多,流量之大令人震惊。

心理霸凌现象也具有很高的发生频率和杀伤力。在线下往往表现为言语霸凌,永远会有好事者以“嚼舌根”“起绰号”为乐,再好的学校也不例外,毕竟应试教育不筛选人品。

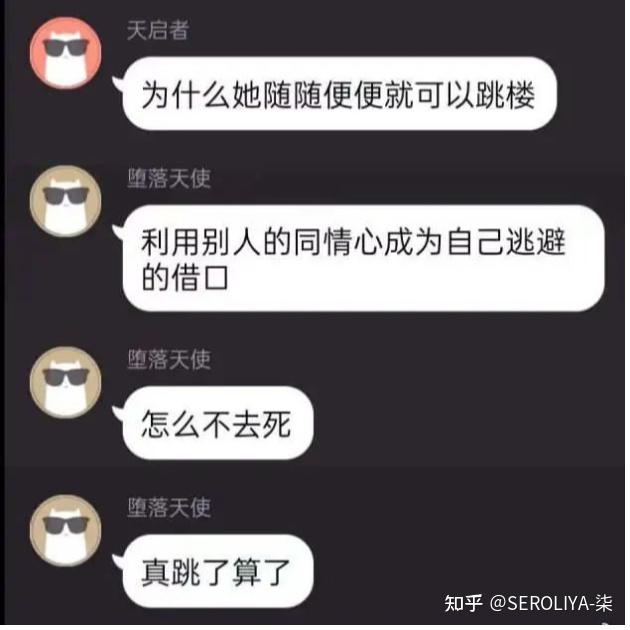

在线上表现为网络霸凌。匿名性与中心化推送让一些地方成为对现实不满者的阴湿“厕所”,小众人士得以聚集,开展无差别攻击,用情绪输出发泄自己的无能。香港“依奈”直播自杀就是这些“喷子”的网络狂欢下的时代牺牲品。【香港18岁富家女被内地网友网暴跳楼,一群弱智脑残的网络狂欢 - 知乎】忍耐无济于事,仇富激化矛盾,而他们在对方死后,甚至还拍手叫好。在网络上,个人和集体之间的力量差距被放大了,在“盒武器”发动,流言蜚语一拥而上的情况下,几乎没有人能全身而退。

2.4 二次伤害

假设你现在在某医院进行了精神诊断,你在填完一张冗长的表格后更加显得疲惫。结果不出意料是中度抑郁。(或者可能还有双向?)

你最大的情绪是愧疚。不能控制自己的情绪,无法适应社会,你因自己的无能而羞愧。你想要尽快恢复正常。你尝试着忽略那些尖锐的声音,专心于治疗身上。否则或许你就会因为完全感受不到价值和意义选择自杀。

然而现实往往不会如你所愿。

药物效果有限

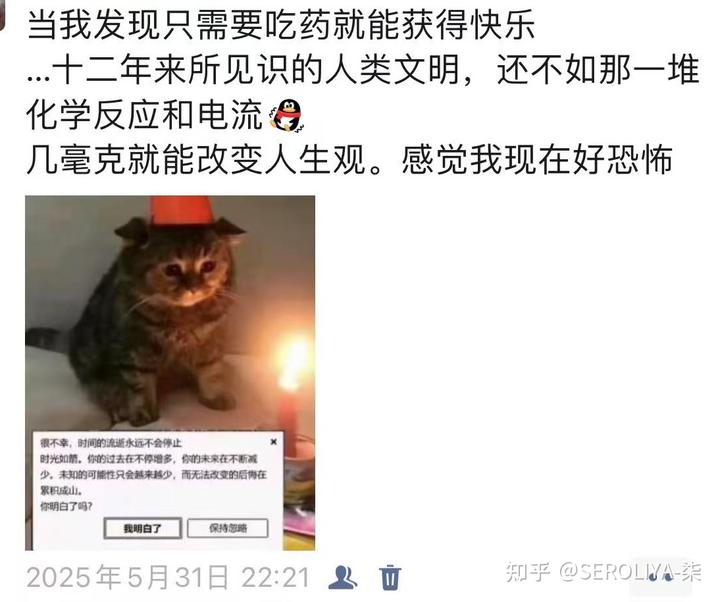

你现在决定遵医嘱吃药。然而介于当下的医疗水平,抗抑郁药物更像一门玄学。副作用已经数不胜数了:恶心,嗜睡,躁狂,药物中毒,甚至增大自杀概率。无数的案例已经证明,单独用药并不能治愈抑郁症,即使达到初步的作用也要持续较长的时间。更不用说,让自己的心境被控制,本就是一件非常扭曲的事,取消了自身的控制情绪的主体性,或许就是陷入虚无和更深的抑郁的第一步。

更不用说电疗了。药效建立在自尊的剥夺下,真的不是拆东墙补西墙吗?

心理疗法不可靠

治疗抑郁要双管齐下:要解决产生抑郁的现世基底(想通具体事件,走出一场关系,离开一处环境等),也要辅以药物让人正常思考,解决躯体化症状。

对于前者,通常的决定是去进行心理咨询。确实,这是一个能治本的方案,但其效果方差极大。校园的心理老师在大部分情况下形同虚设,笔者曾参与过所谓的正念编织活动,据称有解压作用,而我只是绞尽脑汁在想剪纸和画画能抽象出什么对精神的指导意义从而完成和心理老师的交流。同时,最近还有被咨询师PUA的新闻,亦有咨询师和家长交流导致关系极度恶化的案例,足以证明即使是专业咨询师也有可能踩雷。

影响心理咨询成效的因素包含了咨询师的专业程度,个体的开放程度,咨询师的共情和理解能力,个体实践建议的意愿等双方的因素。这些都是十分主观和随机性的,因此只能说,如今的心理疗法也并不算十分可靠。

因此,在社会的压抑环境下,在药物和心理治疗都不可靠的现实上,有一群人等同于是被推到了od的边缘上。是一种求生本能让他们选择od,只是为了短暂离开那片令人窒息的深海(在od的大剂量下药物的效力还是能充分发挥的)。

下一章节将继续探讨解离,抗抑郁等药效对A类oder的内在吸引力,并且聊聊更为矛盾的B类oder(趋乐类型),探讨od行为是否有如毒品一样影响大量健全人的能力。

参考

- ^odwiki+个人见解 https://www.od-wiki.com/Sub-pandect_to_Overdose

- ^你认为呢?