第四章:药滥现象的扩散与其引发的问题

写在前面 药滥与社会学

人和精神类药品有着难解难分的历史渊源。比如,魏晋流行的“五石散”,现在看来是具有致幻,麻醉作用的物质。巧合的是,此药最初以治疗伤寒为主要目的,由张仲景发明,又称“寒食散”。读者可能发现了,这不就是药物滥用吗!?然而,“魏晋风骨”在现在都是褒义词,竹林七贤被尊称至今。那为何如今截然不同?

前文将od的两种人群归纳为心理型和趋乐型,但这是社会总体意识从高处俯瞰而做出的简化,驱使着oder的绝不是简单的逃避或娱乐。od可以认为是一种哲学性的行为,目的是廉价且高效地实现激素愿望。

中国具有唯物主义和重视劳动的本色。药物的主观效果难以用唯物解释;不劳而获的快乐会遭到他人鄙视。因此,od在当代并不会被认可。而魏晋时期是中国历史上的特殊时期和变革时期,因此拥有别具一格的社会风气。正是:社会存在决定社会意识,即决定了对包含od在内的总体态度。

从中我们将知道,od具有复杂性。本白皮书的后三章都包含od与社会学的内容,如果我们去纠结社会意识的可靠性,比如你要批驳“我不认为出于非理性目的而od是道德的,也因此我反对向非理性人传递od的思想和方法”的观点(尊崇理性的价值观),那必定会陷入一些形而上的空洞辩论之中,恕笔者不将进行这些方面的写作。

然而,必须指出的是,社会意识也会发生长期的改变:越来越多的人在接受抑郁的存在与爆发;也有越来越多的人愿意辩证地去看od而不是一股脑否定和批驳。加速这一进程的进行,对oder和社会都有好处。

四. od的扩散现象

od扩散论一直是oder的争议话题。本文的观点是,od必须扩散,因为无法独立解决自身问题。od也不能随意扩散,因为客观上的社会阻碍,社会的标签化,激进者对话语权的占据都会使扩散有害无益。

4.1 社会阻碍的考量

需要先普及一个事实,现在的od药物和毒品比想象中更为易得。od药品大多是OTC或可“糊弄”的处方药。任何一个有良好中学化学基础的人,只要知道方法并且有动力去做,就可以在家里制作出毒品。

同时,药物滥用会导致认知改变,进一步导致个体失去解决现实问题的能力和手段,遇到烦恼和负面情绪只会想着用od解决。同时,也会忽略od的危害性,一次次od也是对错误认知的不断强化,到最后,确实有可能会使用危害性极大的药物,也就是毒品。

关于解离对认知的强烈篡改作用,odw上有一个生动的例子,摘录于此。 K仔吸食完之后,发现自己裤子裆部变得潮湿。在K仔的脑海里: 第一天“感知到身体上存在失禁,认知到是要紧的,判断为应该别吸了” 一周后“感知到身体上存在失禁,认知到是不要紧的,判断为吸不吸随便” 一月后“感知到身体上不存在失禁,认知到是不要紧的,判断为随他便了” “纸尿裤钱你自己出,你有钱吗?你钱都买粉买光了!”民警看着裤子湿得像掉水里的K仔 “我没有随地漏尿!”——“你瞎了吗?你有!——“尿了也无所谓!尿就尿了反正都得洗的”

那么,从社会的观点,当个体的某一行为的社会利益(无论是烟酒还是od,都可以认为是心情改善或躯体化症状暂停带来的能动性恢复)小于社会危害时,就应该遭到反制。当然,这不能构成社会解决问题走向了忽略个体陷阱的借口,这一点将在第六章详述。

4.2 标签化与符号化

od扩散带来了外来的标签化评判,会将事情变得更糟。

od行为,在某种程度上,暴露了社会表面规则(象征秩序)与人内心真实痛苦(实在界)之间巨大的断裂。当od群体试图通过od这个“救命稻草”来修补符号的裂痕时,社会的“语言暴力”却用一种更隐蔽的方式,把他们都强行归入统一的、主流的框架里。它掩盖了最根本的断裂和矛盾,让一切看起来“很正常”。

创伤主体在社会规则和标签体系里本来就很难立足。那些深藏心底、无法言说的痛苦,一直在挤压他们的生存空间。通过od带来的解离,有时能让他们找到一个暂时的“锚点”,在这个“锚点”周围,他们能建立起一套自己的符号秩序。这就是od对他们来说的积极意义。

社会边缘化的人们,本身能够在od这一他们仅存的生存空间中,逐步建构起对残缺符号秩序的修补。然而,网络热梗对其的污名化,无疑是再次抹杀了这个生存空间。

有许多这样的案例,从od离开重新开始投入生活的人,尝试与外界交流,建立新的联系,在与他人交流的过程里,一旦透露了自己曾经od的个人历史,对方因为网络文化的标签化,将对方认定为癫狂的嗑药者,喜欢装b耍酷的“地雷系”,那这个重新投入生活的创伤主体,再一次面临的这个失败,该对他造成多大的创伤?

网络热梗的出现无疑是对断裂的符号秩序的强行缝合,od群体反应着最根本的社会矛盾,绝不仅仅是因为个人或家庭原因,他所处的那个结构中有着无数无法被解决的矛盾,也就是符号秩序本身的不完善。

对于od群体戏谑的流行梗就是如此,忽视了这个群体诞生的结构性原因,甚至认为,创伤主体本身有罪,应该接受符号秩序的捕获,接受所谓正规的治疗。

将人的精神结构区分为正常和病态,将所谓病态的病人修正为正常,让其再次投入到社会的再生产框架中,这种与资本主义逻辑共谋的心理学看法是病态的现象,网络热梗同样如此,在你操持其这些话语的同时,已经和符号暴力成为了共谋。

更可悲的是,连一些曾经od的人,也因为看到这些强行掩盖矛盾的热梗,开始否定自己过去的经历,强迫自己相信“一切都是我的错”,即使内心再痛苦,也应该认同这个符号秩序,让自己愈发迷茫。

这样的现象不仅在抹杀一部分人的生存空间,也让一些本无恶意的人成为极恶的帮凶。那些藏匿在语言符号里的逻辑,有着最极致的暴力。

词谋杀的不止是物,也会是人。

4.3 激进者占据话语权

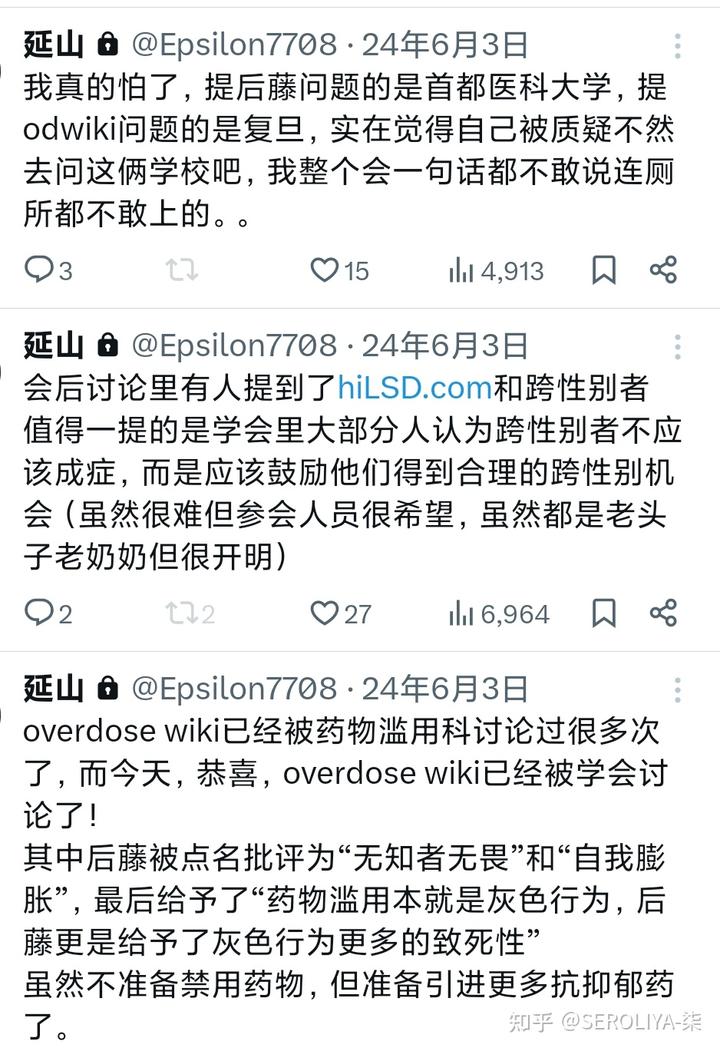

oder扩散od的目的,绝大部分都在于想要让开明和能共情他们的人了解和援助他们。他们的目的其实已经基本达成了,而且是被一些年长的学者,专心学术的教授这些被主观认为并不太会关心这些社会问题的人进行过了深入的讨论,详见下图。

我们可以发现,这些学者对od乃至许多其他社会问题都有深入的洞察,并且他们的①客观科学性②包容理解力 非常值得赞赏。但为什么我们听不到这些声音?(笔者在看到这则消息时,也十分惊讶。)

因为激进者往往发出了最大的声音。一方面,他们会引发讨论(往往是争吵),占据大量的网络空间;另一方面,其中蕴含的激烈情绪也很容易深入人心。

当然,oder也有激进的,不过这个词换成“逆天的”似乎更为合适。他们从烟酒合法问题,借助滑坡谬误,鼓吹在od的合法性上向欧美靠拢,而不考虑社会土壤。因此,他们的od扩散行为,在认为od有害的人中,不仅徒劳,而且会导致对个人的人身攻击,甚至会上升到对od整个群体的印象变差,加剧了社会危机。

4.4 影响力困境

- 4.4.1 小众文化试图出圈的负面影响

od由于和主流价值观之间的差异性,注定只能成为一种小众文化。而小众文化注定无法在保持原状的同时做到出圈。它们的结局只有两个:

A.通过改变自身,尽量将价值观间的差异维持到一个能够接受的程度,融入主流文化。

B.坚持自身的独特性,最后在排挤中逐渐消失和毁灭。

去年,许多人试图让od出圈。他们的最初目的是增大影响力,吸引社会力量来帮助他们。但是因为价值观的鸿沟过大,在这种缺失理解包容的冷漠环境当中,或许只会带来灾难性的结果,而并不会为他们带来足够的关爱。

不妨让我们回顾历史。

跨性别群体,一开始只是少部分人由环境造就的性别焦虑外在体现,逐渐被赋予了政治意图,“男娘”“男同”也被大肆调侃,取笑。结果加剧了他们的生存困境;出圈可能带来的修改身份证明,学历失效等问题却是一个也没解决。

b站二次元文化的出圈导致b站现在的环境,也自然不用多提。已然成为一种消费文化,谷子泛滥的二次元,不知道在那些元老眼中,是否还是之前的那个世外桃源?

oder因此或许注定,只能保持在社会的边缘地位。

- 4.4.2 od不扩散,但是独木难支

许多oder和爱心人士已经发现了努力扩散od并不能取得良好效果。于是,从今年起,笔者发现od内容在国内平台的数量已经明显减少,已有内容也被大量删除。但是,这个选择也加剧了话语权的不平等性,污名化和不理解的声音会愈演愈烈,压制问题的行为或许会导致“慢性死亡”。

再者,oder群体并没有明显的领导人物,足以领导救助工作,并向社会高层发出建议和请愿。

对比隔壁的跨性别圈吧, 寒涟漪在知乎平台上就有1w fo(在黑x上更多),能够通过实践尽可能改善跨性别者的处境。而od圈在知乎最具影响力的创作者(笔者了解下来)仅有900 fo,而且已经删除先前文章停止活动。各种odwiki为争夺定义权和领导地位吵个不停,少有人愿意去关注或帮助oder个体。

仅仅在小圈子内的互助,具有高度局限性;试图出圈无法只吸引到爱心人士,弊大于利:因而,od圈的影响力困境实在是令人绝望。

对此有没有解决方案?我们将在后续通过批判已发生的扩散,吸取外国的经验,得出一些更为可行的方案。

PS.第三章是从药理学的观点看A类与B类,od与毒品的区别,但笔者不太了解这方面,查询资料中,稍安勿躁~

参考

- ^参照了 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1911080685130737395

- ^搜不到这张图的原因是此人已经锁推了